集落の駅・神楽

兵庫県丹波市青垣町神楽(しぐら)地域は、加古川源流の郷として、豊かな自然環境と歴史・伝統文化により育まれてきた地域です。

この素晴らしい神楽全体を生活環境地域博物館として捉えた「エコミュージアム構想」を樹立し、環境保全と地域活性化を推進しています。

その拠点として、従来の神楽会館を改修、整備し、神楽の魅力資源を紹介するエコミュージアム資料館「集落の駅・神楽」としてリニューアルオープンしました。

集落の駅・神楽には、地域が一目でわかる写真展示や7集落の魅力資源を紹介するとともに、ウォーキングコースも案内しています。

集落の駅・神楽(=しぐら)

この素晴らしい神楽全体を生活環境地域博物館として捉えた「エコミュージアム構想」を樹立し、環境保全と地域活性化を推進しています。

その拠点として、従来の神楽会館を改修、整備し、神楽の魅力資源を紹介するエコミュージアム資料館「集落の駅・神楽」としてリニューアルオープンしました。

集落の駅・神楽には、地域が一目でわかる写真展示や7集落の魅力資源を紹介するとともに、ウォーキングコースも案内しています。

集落の駅・神楽(=しぐら)

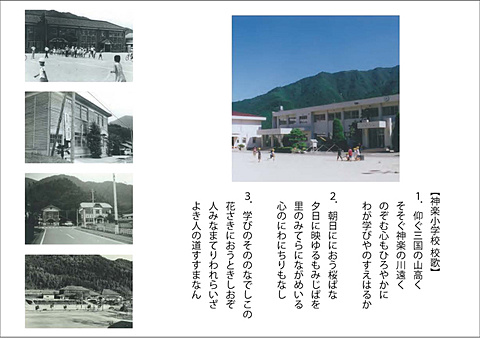

写真展示物

写真展示物実際に展示されている写真の一部です。

写真をクリックされると、拡大された写真と解説文が表示され、美しい神楽をアルバムのようにご覧になれます。

利用のご案内

資料展示のほか、会合やイベント利用、シャワールームもあり、簡易な宿泊も可能です。

問合せ先: 一般財団法人神楽自治振興会 事務局 0795-87-5808

0795-87-5808

問合せ先: 一般財団法人神楽自治振興会 事務局

0795-87-5808

0795-87-5808 お問い合わせフォームはこちら

TEL.

0795-87-5808